十多年前,获得IMO金牌的中国天才少年们如今都怎样了?(美中報道)

这两天,中国队再次夺冠国际数学奥林匹克竞赛(IMO)的消息刷屏网络。

作为数学界的顶级赛事,每年的IMO大赛都备受瞩目。历年比赛的中国金牌获得者们,通常都会被无条件保送至清华北大。

在今年的赛事上,来自湖北、上海、重庆、浙江四地的六名“天才少年”们全员夺金,他们被称为中国数学的骄傲与未来。

实际上,自1985年中国队首次参加这一赛事后,中国队不仅多年摘得团队冠军,更有超过191名少年夺得个人金牌,如家喻户晓的北大韦神及拒绝MIT后剃度为僧的柳智宇等。

当少年们举着金牌,成为聚光灯下的明星时,我们不禁追问:过去一二十年前同样站上IMO领奖台的一代代中国天才们,如今他们都怎样了?

本文以十年、十五年、二十年为参照对象,分别选取2014年(因2015年中国队仅得季军,故选2014年)、2009年、2004年为研究样本,在梳理完这些摘金少年们的现状后,我们有很多有意思的发现。

01

十年前的金牌得主,

都去了美国?

时间回到1999-2014年,这是中国队在IMO赛事所向披靡的高光时期。

在这15年里,中国队是这一赛事的绝对霸主,15届比赛共获得12次团体冠军。但2015年,中国队似乎走下神坛,连续4年未能尝到冠军的滋味。直到2019年,中国队又重拾荣耀,并连续多年斩获冠军。

每年的IMO,各个国家都会派出6位选手组成队伍,除了团队排名,各个选手的成绩也会参与排位。

把时间聚焦到2014年,在当年的IMO大赛中,全球共有49人摘得金牌,而中国派出的6位选手,5人摘金,1人获得银牌,名列101个参赛队之首。

我们扒了扒当年的报道,2014年代表中国队参赛的6位选手大致成绩如下:

高继扬(Jiyang Gao),上海中学,7+7+7+7+7+7=42分,金牌;

周韫坤(Yunkun Zhou),深圳中学,7+7+0+7+7+3=35分,金牌;

谌澜天(Lantian Chen),湖南师大附中,7+7+1+7+7+0=29分,金牌;

齐仁睿(Renrui Qi),济南历城二中,7+7+0+7+7+7=35分,金牌;

浦鸿铭(Hongming Pu),东北师大附中,7+7+7+7+7+3=38分,金牌;

黄一山(Yishan Huang),武钢三中,7+7+1+7+0+0=22分,银牌。

其中,最受关注的要数高继扬,他连续两年参与了IMO,并且都获得金牌,2014年更是名列世界第1名。

根据领英资料显示,从上海中学毕业后,他去了MIT读本科,专业为数学与CS;后又前往哈佛大学攻读博士,专业为哲学与数学,直到今年6月才毕业。

周韫坤(Yunkun Zhou)从深圳中学毕业后,同样前往MIT读本科。2019年-2014年,他又继续前往斯坦福大学读博,研究领域为哲学与数学,直到去年才毕业。

据周韫坤的个人网站显示,在毕业后,他的第一份工作为Hudson River Trading公司的一位算法开发人员。

另一位IMO金牌得主谌澜天,在清华读了一年后转学到了MIT读本科及硕士。他本科就读于斯隆管理学院(商科),硕士为CS与工程,并辅修戏剧。

从MIT毕业后,谌澜天前往英国发展,现在任职于英特尔,为一名数据科学家。在小红书上,谌澜天的个人账号发布了多条视频介绍自己的求学经历。

而浦鸿铭是少有的选择在国内读完本科的学生。据领英资料,浦鸿铭于2014年-2018年期间在北大读书,专业为BS Statistics。

北大毕业后,他前往宾大沃顿商学院,并于2022年拿下PHD学位。

浦鸿铭的实习与工作经历较为丰富,现在任职于Meta,工作职能偏AI方向。

最后一位金牌得主齐仁睿比较低调,我们搜遍全网,仅发现2014年的报道。据当年的报道,17岁的齐仁睿被保送至清华大学数学学堂班。

他最终是否接受清华的橄榄枝,或者如自己的队友一样选择前往美国发展,我们目前无从考证。

至于当年的银牌得主黄一山,在北大毕业后,他同样前往美国继续求学。今年6月,他刚从UC戴维斯博士毕业,研究领域包含统计学与哲学。如今,他还在UC戴维斯从事研究助理并兼职助教的工作。

总结而言,2014年代表中国队拿下冠军的6位少年,除了齐仁睿查不到资料外,其余5位全部前往美国读本科或者硕博,毕业后,纷纷选择在海外发展。

02

二十年前的金牌得主,

转行了吗?

考虑到以十年为追踪样本,跨度不够长,因为大部分金牌得主刚毕业或者刚步入职场不久。

因此,我们把研究样本拉长到15年、20年。我们想看看昔日的数学天才们在职场沉淀多年后,会选择在什么领域深耕。

让时间聚焦到2009年,这一年,家喻户晓的韦神(韦东奕)和其他5位选手(林博、郑志伟、黄骄阳、郑凡、赵彦霖)代表中国队参赛。

这支队伍,在当年不仅取得了团体第一的成绩,而且6位选手全部摘得金牌,其中韦神获得42分满分,与另外一名日本选手并排世界第一。

韦神是少有的IMO选手里,没有选择出国深造的人,从本科到博士他都就读于北大。如今,他是北京大学的一名助理教授,研究领域是纯数学理论相关。

几年前,韦神因手提馒头矿泉水接受采访爆红网络。这位北大助理教授在喧嚣中守护学术纯粹性,成为中国基础科研的精神符号。

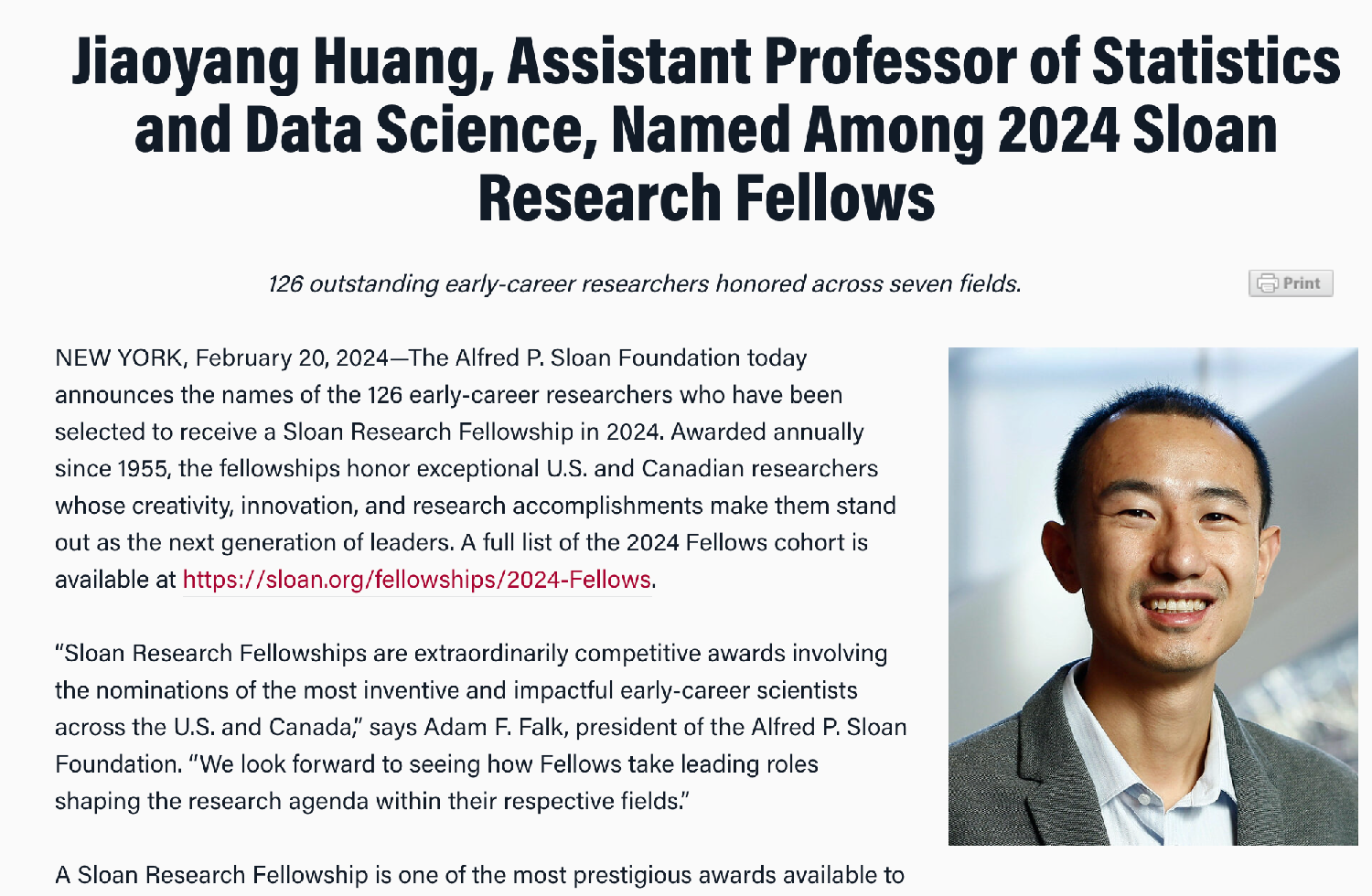

韦神当年的队友黄骄阳从清华大学毕业后,前往MIT和哈佛大学读书。目前他在宾大沃顿商学院担任统计学和数据科学副教授,同时兼职数学副教授。

林博2013年从北京大学数学科学学院毕业后,前往加州伯克利继续攻读数学系。据林博个人网站显示,2018年-2022年期间,他曾在佐治亚理工学院数学学院担任助理教授。

郑凡2010年9月被保送进北京大学数学学院,但一年后,郑凡从北大转学至MIT继续本科学业。

2020年,郑凡从普林斯顿大学博士毕业后,奔赴西班牙数学科学研究院(Instituto de Ciencias Matemáticas)做博士后研究。目前,他还活跃在学术界,发表了多篇颇具影响力的论文。

郑志伟2010年-2019年都在清华度过,并于2019年拿下博士学位,如今他是清华大学丘成桐数学科学中心的助理教授。

最后一位金牌选手赵彦霖,我们并未搜索到信息。

把时间继续往前推,时间来到2004年,这一年中国队依旧拿到团队冠军,当年参赛选手的成绩大致如下:

黄志毅华南师大附中41分金牌

朱庆三华南师大附中38分金牌

李先颖湖南师大附中37分金牌

彭闽昱鹰潭市一中35分金牌

林运成上海中学35分金牌

杨诗武黄冈中学34分金牌

由于年代较为久远,我们搜集到的信息较为有限。

据领英及公开资料显示,黄志毅清华大学毕业后前往美国宾大攻读博士。

如今他在香港大学计算机科学系任副教授,主要从事理论计算机科学研究。

朱庆三于2017年获得哥伦比亚大学数学博士学位,在加入香港科技大学高等研究院之前,他曾在特拉维夫大学担任博士后研究员。他的研究领域包括离散概率、应用数学和统计物理。

林运成于2004年保送至北大数学系,2005年转学至MIT,并于2008年获得数学计算机双学位。同一年,又进入斯坦福大学数学系深造,于2014年毕业。由于他的领英资料停留在2014年,他的后续发展我们并不知情。

杨诗武在保送至北京大学数学系学习后,先后前往普林斯顿大学读博士、剑桥大学从事博士后研究,现为北京大学北京国际数学研究中心副教授。

有疑似彭闽昱的资料显示,他于2013年从斯坦福大学博士毕业,研究领域为数学。

至此,梳理完横跨二十年的18位选手现状,我们发现超过一半的金牌选手如今都在海外工作生活。

在职业房展方向,80后选择留校任职或者从事学术研究的人较多。

而90后、95后选手的职业发展更为多元,除了扎根学术外,部分人毕业后,选择前往高科技公司工作,方向囊括CS、人工智能等领域,这可能跟时代发展有关。

总而言之,他们当中的绝大部分人在各个领域都收获了各自的成就。

03

为何中国那么多IMO金牌,

却没有一个菲尔茨奖?

数学为什么重要?

丘成桐说过,数学是所有学科的基础,如果没有数学,就没有现代的科技社会。

“数学家的重要性好像一个哲学家,对于整个国家的贡献,你刚开始看不出来,但是长远来讲,整个国家的灵魂都囊括其中。而且纯数学的应用,影响整个国家比哲学快很多。举例来讲,欧洲和美国现在都在研究的领域是量子计算,这里面需要很多纯数学和纯物理的知识。量子力学要是成功,整个工业社会和整个社会科技将被改革。”

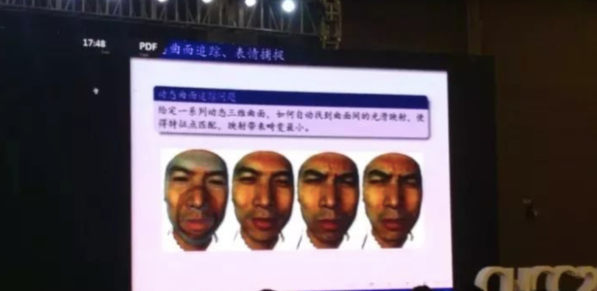

举几个例子,比如,数学里的共性映射可以应用到表情识别和追踪当中。

用几何分析理论,可以发展成一项虚拟肠镜算法。如今这套算法被普及应用到医学CT影像上,使原本难以在早期被诊断的直肠癌得到有效筛查,并在全世界解救过不少生命。

还有贝尔实验室,它被誉为人类历史上最伟大的实验室。世界上很多伟大的发现都产自于这个实验室。而这得益于多个学科的交叉和通力合作,简而言之,很多重大发明都是数学家、物理学家和工程学家一起研究得出的。

这也是为什么全世界都很关注菲尔兹奖的原因之一:一个重大数学的发现,可以引领人类巨大进步。

但为什么中国有那么多IMO金牌,却没有一个国人能获得菲尔茨奖?这其实是一个老生常谈的话题。

被讨论最多的是中国数学教育基因的深层错位:因为IMO培养的是“最优解寻找者”——选手需在4.5小时内调用已知工具破解预设问题;而菲尔兹奖要求有创新思维的“问题创造者”,需数十年、二十年构建新理论框架。

中国基础训练强度全球领先:选手经历超万题训练,精通组合技巧。但北大研究显示,中国高中生自主提出数学问题的频率仅为美国学生的1/7,问题意识培养几近空白。

第二点是我国高校学术生态评价单一化,如今几乎所有高校仍旧以论文数量考核学者,青年教授在教学与论文的双重压力下,难以有时间进行深度学术探索与研究。

不过,中国女性数学家王虹可能要打破这一局面,她成功解决了令数学界困扰了一个多世纪的难题——三维挂谷猜想,很多人预言她将是下一届(明年)菲尔兹奖的获得者。

除了王虹,其实还有很多中国数学家,在少年时获得IMO奖牌后,至今依旧在坚守学术。比如,2000年与2001年两度夺金的恽之玮(1982年出生于江苏常州),与队友张伟合作完成“Gan-Gross-Prasad猜想”证明,震动数学界。二人因此共获2018年“科学突破奖”,被誉“科学界莫扎特”。如今,恽之玮在MIT数学系担任教授,而他当上教授时年仅36岁。

还有如今在加州伯克利任教的张瑞祥,2017年,他解决了困扰数学界40年的Carleson问题,研究成果登上数学顶刊《Annals of Mathematics》;2023年10月,34岁的张瑞祥站在印度贡伯戈讷姆的领奖台上。

张瑞祥曾对学生的告诫:“奥赛是解预设答案的短跑,科研是在迷雾森林找路,而森林需要更多样的探路者”。

当焦虑的父母们不遗余力的鸡娃,鸡奥数时,家长们不妨停下来思考,我们的孩子真的喜欢吗?我们听说过太多有天赋的孩子,在日复一日的刷题战术中,失去了对数学的好奇心与探索欲。

而那些能在数学领域坚持到最后的人,除了天赋,他们对数学有着极大的热情。

最后用《小王子》作者的一句话结束此文:如果你要造船,不要招揽人来搬木柴,不要指派任务和工作,而要教他们渴望那无边无际、广袤的大海。(作者:橘子罐头,转载:阅读第一)