时光胶囊:穿越时间的信使(美中報道)

“时光胶囊”(Time Capsule)这个概念最早由美国人于20世纪初提出,但其背后的文化情结,可以追溯到人类对“传承”和“记忆”的本能。在古埃及,法老的金字塔陵墓被视为一种“时间封存”;中国的地宫、石刻和家谱,也是在诉说“我们曾在此刻”。只不过,现代的时光胶囊更为“轻松亲民”——它可以是一个少年的成长记录,也可以是一个城市的百年计划。

真正让“时光胶囊”进入大众视野的,是1939年纽约世界博览会。当时的美国西屋电气公司(Westinghouse)首次提出“Time Capsule”这一名词,并制作了一个金属胶囊,里面装有大量20世纪美国人日常生活中使用的物品,旨在作为具有历史意义的遗产,传递给5000年后(约公元6900年)生活在第七个千年的后人们。从此,“把现在寄给未来”的仪式感成为全球性的文化现象。

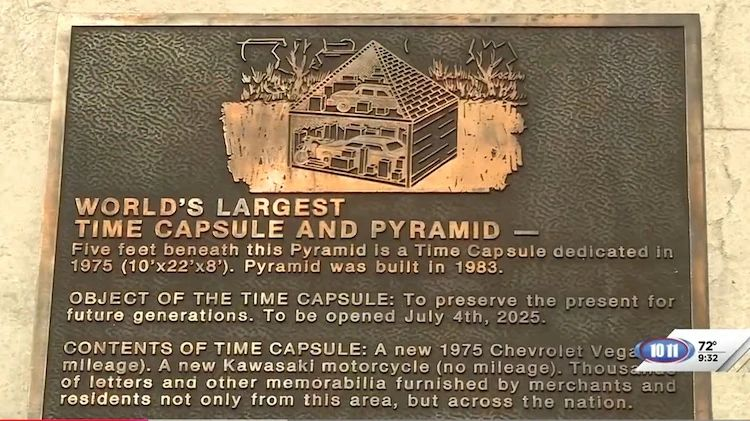

当然,五千年太久,大部分的时光胶囊计划在几年或几十年后开启。例如,最近笔者居住城市的一所高中开启了二十年前封存的胶囊,里面有当年老师写的手稿、学生写的未来畅想、当地报纸的头版头条和一支当时最流行的曲子光盘,瞬间唤起许多人对那个时代的回忆。近日,又有一则新闻引起了美国公众对时光胶囊的注目:一枚号称“世界最大”的时光胶囊在内布拉斯加州的西沃德市小镇封存50年后被打开,吸引了来自全美各地的参观者前来一窥这段被尘封了半个世纪的历史。只不过这枚巨大的“时光胶囊”并不是容器,而是一个精心设计的地窖,里面保存着当时来自美国各地数千封信件、各种日常物件、艺术作品,甚至还有一辆当年最新款的雪佛兰轿车和川崎摩托车——就像一个通往另一个时代的“时光之门”。开启当天不少当年寄信的家庭三代人齐聚,仿佛一场时光的家庭团圆。

在美国,制作时光胶囊常选在人生的某个里程碑时刻,例如小学毕业,以“封存时光”记录童年,或是高中入学之际,记录少年多梦的时节,或是大学新生入学或毕业,期待数十年后校友返校活动时开启。常放在时光胶囊中的有写给“未来的自己”的信,或是与当年好友的合照或学生证复印件,喜欢的歌曲、流行文化记录,自画像或兴趣清单,还有对自己未来会如何发展的预测等等。对很多人来说,时光胶囊不仅记录着既往的梦想、兴趣和目标,更是个人成长和青春记忆的一部分。

时光胶囊的魅力在于它似是一个带着”实物“穿越时间的信使,它是对未来说的话,也是对当下生活的见证。在如今这个信息爆炸、变化迅速的数字时代,当个人照片存在云端、日记保存在手机备忘录,人们比以往任何时候都更希望抓住某个“确定的当下”,所以“手写信”和“实物存档”显得格外珍贵。一个被密封几年或几十年,甚至超逾百年、千年的容器,就像一只“历史的聚宝箱”,由过去的人密封发送,等待未来的人揭晓其中的秘密。相比任何抽象的历史课本,时光胶囊里的实物记录着那个时代真实存在过的物品、话语和想法,它使历史变得具体而生动,让过去“活”了起来,有了温度和质感,当我们打开它时,就像打开一扇通向过去的门。

有人说,时光胶囊其实是“我们写给未来的情书”。你或许记不得昨天刷过多少短视频,但可能永远记得某年某日写给“未来的自己”的那段话。在这个“快”时代,时光胶囊反其道而行——它慢、它静、它需要等待。但正因如此,它成为一种反思与连接,一种从不同角度看见自己、看见世界的方式。(美国驻华大使馆)