#二战胜利80周年# 战时华东的美国身影(美中報道)

#二战胜利80周年#战时华东的美国身影

在纪念二战胜利80周年之际,我们缅怀那些在战火纷飞的年代,在华东地区作出重要贡献的美国人。

Minnie Vautrin

Minnie Vautrin(明妮·魏特琳)出生于美国伊利诺伊州,1912年来到中国,担任传教士和教育工作者。1928年,她成为金陵女子文理学院的代理院长,这是中国最早的女子高等教育机构之一。

1937年全面战争爆发,南京局势恶化之际,魏特琳选择留下。她协助成立了“南京安全区国际委员会”,并将金陵学院指定为主要的难民庇护点之一。

南京于当年12月沦陷后,金陵学院成为超过一万名平民,主要是妇女和儿童的避难所。魏特琳不辞辛劳,日夜守护校门、阻止外人闯入、维持秩序,并协调食物、医疗和住所等各项物资的发放。

1940年,魏特琳因多年高强度的工作而身心俱疲,返回美国。次年去世,享年54岁。

她在危机时刻展现出的领导力为成千上万的平民提供了庇护与支持,她的坚韧与慈悲,至今仍被人们深深怀念。

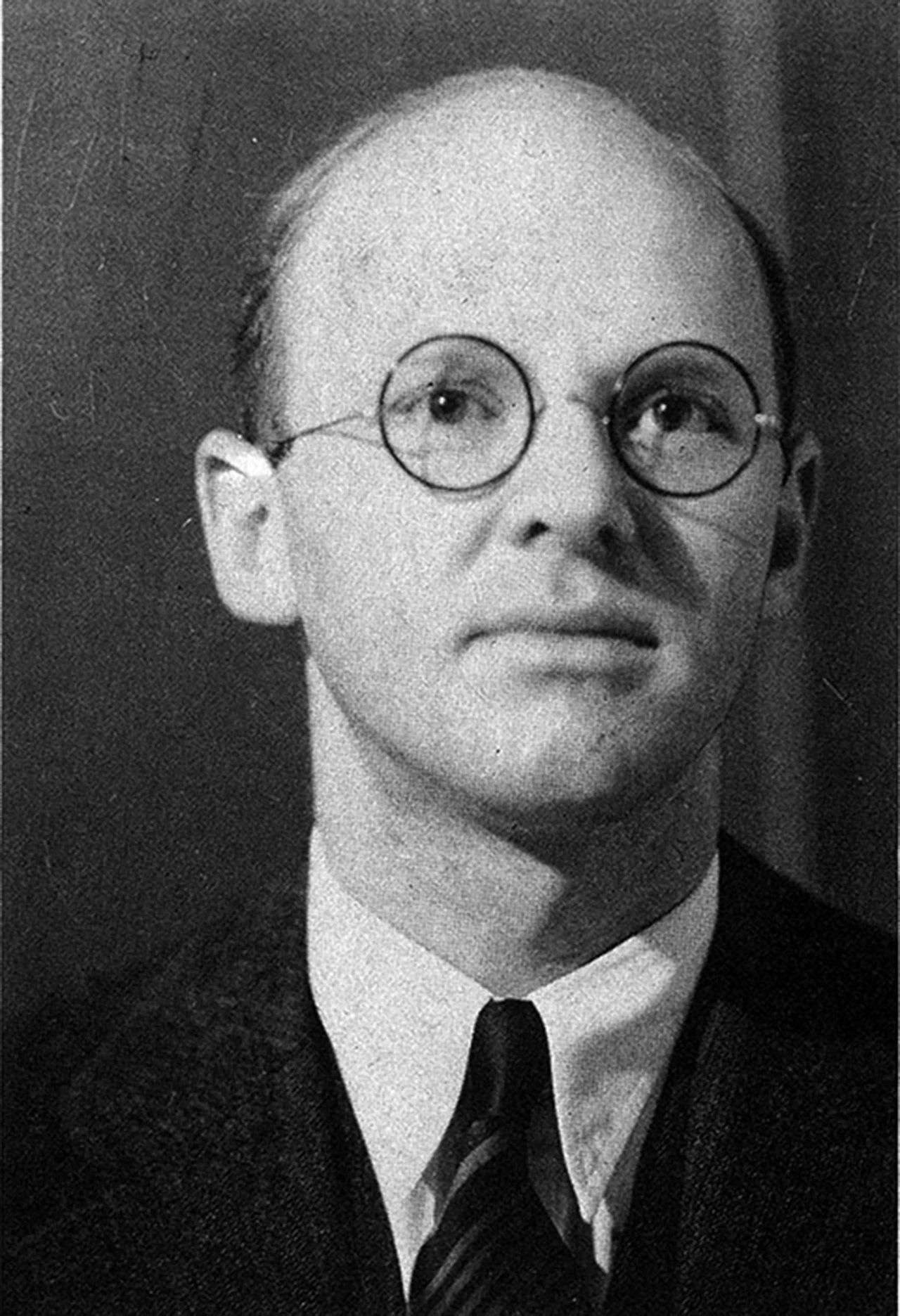

Robert O.Wilson

Robert O.Wilson(罗伯特·威尔逊)是二战期间在南京安全区为难民提供医疗援助的美国医生。

他于1904年出生在南京,父母是传教士。他之后曾回到美国求学,并于1929年毕业于哈佛医学院。尽管中日局势日益紧张,威尔逊仍于1936年回到南京,在南京大学附属鼓楼医院工作。

在日军占领南京期间,威尔逊是城中少数坚持留下的医生之一。作为南京安全区国际委员会成员,他协助将鼓楼医院划入安全区。尽管水电供应极度短缺,他仍夜以继日地工作,担任安全区的首席外科医生,救治平民和战俘。

在这段动荡的岁月里,威尔逊不断给家人写信,并记录下自己的所见所感,描绘了病患所面临的残酷现实。战争结束后,他与其他的南京安全区国际委员会成员一道,出席了远东国际军事法庭,就南京大屠杀提供证词。

Fred Prosper Manget

Fred Prosper Manget(弗雷德·普罗斯珀·孟杰)是来自美国佐治亚州的医生,1909年来到中国,先后在苏州、湖州和昆明行医长达三十多年。

他最初在湖州租用民宅,开设了一间小型诊所。到1924年,在美国社会捐赠者的支持以及中美两国政府的协助下,他建立了一家拥有200张床位的现代化医院,并一直担任院长至1941年。期间,他还曾短暂前往西伯利亚,作为红十字会首席军医参与第一次世界大战的人道救援任务。

1930年代末,日军占领湖州后,孟杰的家人已安全撤离,但他选择留下,继续运营医院,许多时候是院中唯一的医生。他曾因抗议日军对中国平民的暴行而被逮捕,获释后仍坚持履行医者职责。

二战期间,孟杰作为美国公共卫生署的高级战地外科医生,也曾奔赴缅甸和中国西部治疗疟疾病患。此后,他在昆明与Claire L.Chennault(陈纳德)将军及其飞虎队合作,继续开展医疗工作。

Anna Chennault

陈香梅(Anna Chennault)是二战期间活跃在华东地区的美籍华人记者。她于1923年出生在北京,亲历并报道了战争中的多个关键时刻,包括香港保卫战。

从岭南大学毕业后,陈香梅为中央通讯社担任战地记者,同时也为上海的《新民报》撰稿,直到战争结束。她的努力帮助维持了对中国战区的持续报道。

在一次前往昆明的采访任务中,她采访了飞虎队指挥官Claire L.Chennault(陈纳德)将军——这次会面改变了她的人生轨迹。两人在战争结束两年后的1947年于上海结婚。

移居美国后,陈香梅继续积极投身于美国的商业、政治事务,并在美中关系中发挥了重要作用。

(美国驻上海总领馆)