真实故事:27岁女记者爱上63岁科学家,他去世后,她才知道他有多伟大!(美中報道)

这是一个真实的故事,

同时这也是一段相当动人的恋爱。

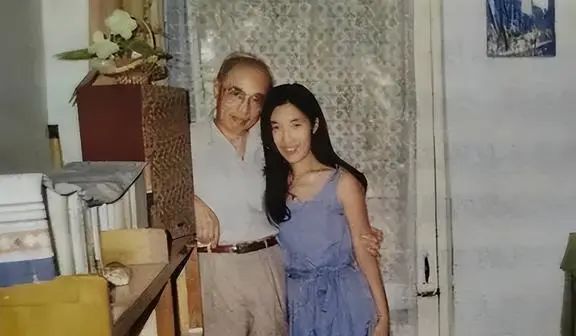

相遇时,她是刚刚大学毕业没两年的新华社记者,他则是一位已经63岁,丧偶8年且有孩子的科学家。

然而一次按部就班的采访,他俩认识了。

从音乐到文学,他们无话不谈,深深被对方吸引。

他们相爱了,虽然中间隔着36岁的年龄差。

他们不顾所有人的反对,在一间十几平米的小屋里就举行了婚礼。

意外的是,婚后,他用他的真诚和善良,赢得了她父母的喜欢,以至于后来她的母亲去世时,

还遗憾地感叹:“他是多么好的一个人啊,我不能给他包饺子了!”

他去世后,她用194封书信、76本日记和一本名为《君生我未生》的书,记录了他们这段既真挚又骇俗的忘年恋不说,还用实地走访他生前奋半过的足迹,明白了一位为国为民的科学家有多伟大。

他是谁呢?

她又是谁呢?

下面,请让我们走进新华社高级记者张严平和固体火箭专家杨南生夫妇的爱情故事。

01

我们先说这个爱情故事的女主角张严平。

张严平是山东人,1982年毕业于山东大学中文系的她,一毕业就进入了新华社国内部,现在是新华社中央新闻采访中心、国内部政文采访室记者。

在张严平的记者生涯里,她曾经采访了许多知名人物,如白芳礼、陆幼青、郭秀明等。

她还获得了包括第十届长江韬奋奖、第16届中国新闻奖一等奖等奖项。

相比张严平,杨南生的履历就更出色了。

1921年,杨南生出生于缅甸仰光的一个福建籍华侨家庭。

杨南生的父亲是中学校长,母亲则来自福州声名显赫的闽侯萨氏。

著名的近代物理学家萨本栋、化学家萨本铁都是杨南生的舅舅。

因为深受二舅舅萨本栋的影响,杨南生一生不慕名利,生平最大的志愿就是用自己所学造福国家。

从西南联大毕业后,考取了公费留学的杨南生和女同学莘耘尊一起赴英留学,后来又在英国完婚,生下一对儿女。

1950年,取得了英国曼彻斯特大学博士学位的杨南生,并没有留恋国外的优厚待遇,反而毅然携妻儿回国。

回来之后,杨南生也没有留在城市,反而去了祖国最需要的地方,在戈壁、滩涂、深山老林等荒凉偏僻的地方研究火箭和导弹。

然而就是这样生长经历、年龄都相差巨大的俩人,最终还是相遇相爱。

张严平和杨南生的相遇,还要说到1984年。

1984年的北京,正在召开两会,张严平奉命去采访时任陕西人大代表的杨南生。

那时的张严平,刚刚大学毕业没两年,就已经当上了新华社记者,前途可谓不限量。

而杨南生呢,却已是一个年过花甲的老头了。

那一天,当张严平敲开了杨南生的房门,她看到的是一位面容爽朗的老人家,而且一见到她,杨南生就用轻快的语气戏谑地说:“噢,原来是记者同志!”

采访就这样开始了起来。

出于记者的职业要求,张严平一进门,就按部就班地拿出本和笔,一句句地问:“听说您是科学家,您能讲讲您的工作吗?”

但由于工作保密的需要,那天的杨南生,却并没有谈论更多和工作有关的事。

眼见这样下去,张严平就要毫无所获,热情的杨南生便将话题转向其它:“你们这代青年最关心什么?你们喜欢听什么样的音乐?”

一说起这些,张严平顿时很感兴趣。

接下来,张严平和杨南生各自聊起了自己喜欢的作家和诗人,还有音乐。

意外的,张严平喜欢的,杨南生也喜欢。

他们从北岛、舒婷、刘索拉谈到贝多芬、肖邦和莫扎特,聊着聊着,两颗年龄相差很大的心,却越来越靠近。

聊到最后,俩人都有相见恨晚之感。

在张严平眼中,杨南生虽然年过花甲,却依然不失天真和热情,当他说起自己感兴趣的东西来时,是那样的“自由、明亮、奔放和美好”。

那次的聊天,虽然采访失败,张严平却收获巨大。

多年以后,张严平还在自己的书中详细记录了俩人第一次见面的感受:

那一个个细节、情景,真是如锦如诗……

那一次,如果从采访来说,张严平并没有从杨南生身上得到什么有用的素材,但离开时,杨南生的一句话,却让她至今记忆犹新。

当张严平询问杨南生,“您这一生感觉最幸福的是什么”时,

杨南生回答了一句:我这一生最幸福的就是在天上转的人造星星里,有我亲手摸过的东西。

后来,这句话就像一行被刀刻在石头上的字一样,深深地刻在了张严平的心里。

02

第一次见面结束后,也许是命定的缘分,没过几天,俩人又在代表团驻地不期而遇。

这一次,更加熟悉的俩人,谈得更多了。

杨南生告诉了张严平很多自己的人生经历,包括他的家庭出身,他在西南联大、英国曼彻斯特大学的求学经历,他甚至连自己长达八年的丧妻之痛也讲述给张严平听。

有了这一次的交流,张严平对杨南生更熟了。

走的时候,杨南生甚至买了两根冰棍送给张严平,随着冰棍递到她手上的,还有一句:“你吃一根儿,再替我吃一根儿。”

有道是,人和人之间,有的一见如故,有的哪怕相伴终生,都无法互相认同。

张严平和杨南生之间,就是一见如故。

当杨南生回到陕西以后,互换了地址的俩人,立马开始了书信交流。

随着一封封书信的交替,他们也渐渐爱上了对方。

在写给张严平的书信中,杨南生坦白:

小平,回到家后,我心里充满着没办法压抑的回忆,连音乐也不想听,真是‘剪不断,理还乱’。

在张严平的心里,杨南生又是什么样的呢,在给杨南生的回信里,张严平这样写道:

终于有一天,在无边的大海上,我碰到一只迎面驶来的白帆,凭我的感觉,眼睛和心的触角,我毫不怀疑,这正是我梦中的白帆!

他们跨越了年龄、身份的巨大差异,相爱了。

事实证明,没有什么能阻止俩颗相似的灵魂靠近,他们就像两颗同频的星球,注定要碰撞在一起。

他们的结合,就像杨南生所说,我一辈子建立起来的科学思维逻辑,最终还是败给了爱情。

顶着父母的反对,张严平和杨南生结婚了。

他们结婚的礼堂,只是在杨南生住的一间简陋小屋里。

水泥墙,白灰地,只有几朵从院子里采来的红玫瑰,妆点着他们朴素而又热烈的爱情。

03

张严平和杨南生婚后的生活,既简单又甜蜜。

刚开始结婚时,他们还是两地分居。

张严平在北京,杨南生则还在陕西,大多数时候,他们靠着书信来传情。

偶尔相聚的日子,俩人分外珍惜。

没结婚前,张严平不会做饭,婚后,她扎起头巾,戴起围裙学着做羹汤。

无论张严平做了什么,味道怎么样,杨南生都会愉快地说:“我的平平做饭很好吃。”

除此之外,虽然俩人之间的经历和年龄相差巨大,但俩人爱情之浓烈,一点也不比年轻人逊色。

杨南生很会用各种方式向妻子表达爱意。

像张严平生日时,杨南生就专门给她刻了两枚印章做生日礼物。

一枚印章上刻着“南平”,取的是两人名字中的各一个字。

还有一枚印章名为“四毛”,那是张严平根据自己喜爱的作家三毛给自己取的笔名。

两枚印象都是杨南生自己用铅笔刀刻的,一笔一划无不饱含着杨南生对张严平的深情。

其它的日子里,杨南生也会用自己的细心和体贴,给张严平许多甜蜜和惊喜。

比如他会在结婚纪念日给张严平送上自己亲手写的卡片,上面还附有一朵美丽的纸花,留言是“平平,我们幸福生活23年了,我深深爱你!”

他还会专门给张严平写诗,像这一首:

我扯下一片雨

你就在雨中升起霓虹

我扯下一片夜幕

你就在夜幕上洒落星星

我搬来一座山

你就将山燃成火炬

……

你总能让我看到

远方闪亮的灯火

你总能让我发现

红尘之上的星空……

分离的日子里,俩人在信中探讨诗歌,文学作品还有对诗与文学的理解。

在杨南生的包容和呵护下,张严平对生活和工作都迸发了更大的热情。

婚后的她,不顾危险,到各处去实地采访,无论是巍巍高山还是深黑矿井,都留下了张严平实地探访的痕迹。

很快,《索玛花儿为什么这样红》、《穆青传》等叫好又叫座的作品纷纷从张严平笔下倾泻而出,

她也因为工作出色获得新华社“社长总编辑奖”,全国“五一劳动奖章”和“全国优秀新闻工作者”……

这一切,都有杨南生对她的鼓励和支持。

就像多年以后,张严平在书中说的那样,对于我的无知,幼稚、浅薄,他从不责备,像大人带孩子一样,用他的爱引领着我,而对于我微小的优点,他只有发自内心的欣赏与呵护。

这是怎样的爱情!

携手同行又各种精彩!

难怪《小王子》里说,爱不是相互凝望,而是朝同一个方向看去。

04

但相比俩人婚姻和爱情之甜蜜,杨南生在个人事业上所遭遇的不公,又让人大为惋惜。

杨南生是一个非常纯粹的人,生平所愿就是用自己所学报效祖国。

战争年代,杨南生原本的梦想是当飞行员,开着战机去打日本鬼子。

但因为父亲的劝说,杨南生最终进入了西南联合大学航空系,学习制造飞机。

后来看到国民政府腐败无能,他又转入了西南联合大学的机械系。

在获得英国曼彻斯特大学机械工程学博士学位后,杨南生响应著名科学家钱三强的号召,“科学可以无国界,但科学家是有祖国的”一说,放弃英国的优厚待遇,毫不犹豫带着妻儿一起回国,就想用生平所学为祖国做点什么。

回国后,为了抵御美苏等国的威胁,在钱学森等科学家的带领下,我国决定自行研发固体导弹。

这时候的杨南生,临危受命,带领团队从零开始研发固体发动机。

那时候的中国,百废待兴,航天科技在中国更是一张白纸,什么也没有。

就在这样的情况下,杨南生带领团队从无到有,硬是把研发工作中的一个个难题啃了下来。

没有办公桌,他们就趴在水泥地上设计图纸,没有计算机,他们就用手摇式机算机,他们研发用的加注燃料是自行车的打气筒,天线靠的是人拉转动……

作为技术负责人,白天杨南生要带领团队工作,晚上还要加班加点给团队讲课。

好不容易研发出固体发动机的主发动机,杨南生又带领大家在荒无人烟的滩涂试车。

每次试车,杨南生总是第一个上,有几次车在无人滩涂遇到故障了,他也和所有工作人员一样,站在泥水里推车……

每次固体发动机要试验时,杨南生也一定会亲临现场,他甚至会和工人一起打磨试件片。

为了保证试验效果,很多时候杨南生甚至会自己跳上浇铸台拿搅拌棍搅拌。

这样的他,哪里像从英国留学回来的大科学家,分明只把自己当成了为国尽力的一颗螺丝钉。

在杨南生和团队的努力下,1965年,我国第一个固体火箭发动机试飞成功,1970年4月24日,长征一号火箭成功将东方红一号卫星送入预定轨道……

但付出了一切的杨南生收获了什么呢,因为对领导提出了不同的意见,当他的同事们都成了中科院院士,获得“两弹一星”功勋称号时,杨南生的名字却无人提起。

当杨南生和张严平结婚后,想调回北京时,他的调动被有心人作梗,户口虽然被迁入了北京,但他的组织关系却依然留在了陕西。

这让杨南生在北京生活起来,注定不便。

87岁之后,杨南生和张严平,住的还是航天大院分配的一套20世纪50年代的老旧砖房,没有电梯,这样每次杨南生生病时,都只能由张严平扶着,一步步挪着下三楼去看病,等到看完病,又要一步一步挪动着上楼。

因为组织关系还在陕西,杨南生在北京看病也很麻烦。

一次冬天的半夜,杨南生突然肚子疼得厉害,当张严平带着痛苦难忍的杨南生来到航天大院旁边的部队医院治疗时,却因为杨南生没有医疗卡(因户口和组织关系还在陕西)而被拒诊。

在那个没有滴滴的年代,最终是张严平大半夜地在医院里大喊着“医生救命”,后来又掏出从家里带来的所有现金,再以家属和记者的名义担保,杨南生才得以进入急诊室看诊。

那次的杨南生,虽然几经治疗被捡回了一条命,但身体被病痛掏空的他,却再也无法自己上下楼梯。

更难的是,他们住的房子因为是顶楼,加上年久失修,常常漏雨。

就拿2011年来说,那年夏天北京的一次暴雨,就让他们家的房屋处处漏雨。

雨势最大的时候,张严平把家里的所有锅碗瓢盆都找出来一边接一边倒都无济于事,到了最后,他们家客厅有处漏雨的地方,雨水竟然大得像水柱一样从天花板直往地上冲……

那一天,老弱病痛交加的杨南生,看着妻子张严平不顾劳累,不停地与大雨搏斗时,心疼地无法言语。

但就算生活如此不便,遇到如此多的不公,杨南生依然没有抱怨。

他总说自己很幸运,因为在晚年还能遇到这么相爱的张严平。

就像杨振宁评价翁帆说的,她是世界送给他的最后一份礼物!

05

然而,就算这么甜密恩爱的夫妻,依然逃不过时间和死神的侵袭。

85岁之前,因为有了爱情的滋润,杨南生的身体一直都非常健康。

然而85岁之后,杨南生却常常感冒不说,就连记忆力也常常衰退。

87岁那年动过一次手术之后,杨南生的身体越来越差。

2013年的3月5日凌晨四点二十分,杨南生在口吐鲜血过后,陷入了昏迷。

醒来后,杨南生深情地凝视了张严平半天,最终微笑着闭上了眼睛。

这一年,杨南生92岁了。

杨南生死后,张严平便陷入了巨大的悲痛中,以前张严平有想过,总有一天杨南生会走在她的前面。

她也不是没想过这一天总会到来,然而当这一天真的抵达时,张严平才发现,自己的心都空了。

此后长达7年的时间,张严平都未能从杨南生离世这件事中走出来。

后来的她,不仅写了76本日记,还写了一本名为《君生我未生》的24万字长书来记录和杨南生之间未竟的爱情。

君生我未生,我生君已老。

君恨我生迟,我恨君生早。

为了缓解爱人离去的巨大悲痛,张严平开始实地走访杨南生奋斗过、生活过和工作过的足迹。

至此,她才明白她的爱人杨南生,到底是什么样的一个人。

钱学森曾评价,几位副院长中,杨南生是最有水平的人。

中国科学院院士王希季曾说,杨南生是我国著名的探空火箭、导弹和力学专家,是我国航天事业的开创者和组织者,是“两弹一星”研发的帅才之一。

但就是这样的一个人,他对每一个遇到的摊贩、勤杂工、街道大妈、收废品的人,他都以礼相待,真诚有加。

如果他在家,哪怕是工人师傅来修水管,他都会恭恭敬敬地穿上皮鞋以示尊敬。

他更会在老部下生病时,亲自带着妻子提着礼物去探望,导致老部下都不由感叹“杨部长,您这是倒了呀。”

意思是该由部下来看望他。

这样的一个人,几乎一辈子都在艰苦的三线工作和生活,工资微薄的他,除了一柜子唱片和一些书,仅有的个人的物品是几件中山装,最好的一件呢大衣还是从英国留学时带回来的。

他会在妻子张严平心疼他要给他买双皮鞋时大发雷霆,理由是自己年纪大了,要把钱留给妻子。

张严平和杨南生,虽然只共同生活了27年,当他们的相遇就像唐代诗人李商隐所说,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

他们的相遇,恰像那句话说的,有些人的相遇,虽然只是一瞬间,却胜过有的人足足一辈子!(原创 六点人物志 )