非必要不做CT!最新研究:CT辐射或引发10万例新发癌症;每多做一次CT,血液肿瘤风险升43%;超过该剂量,脑癌风险飙升400%(美中報道)

在医学影像界,CT好比诊室里的“显微镜”和“探照灯”,是医生用来侦查体内“隐秘角落”的神兵利器。无论是急诊创伤、肺炎排查,还是癌症分期、术前评估,CT几乎“无所不能”。近年来,技术升级的速度更是堪比电子产品换代”,图像更清晰、速度更快、覆盖更广,CT早已稳坐临床检查的C位。

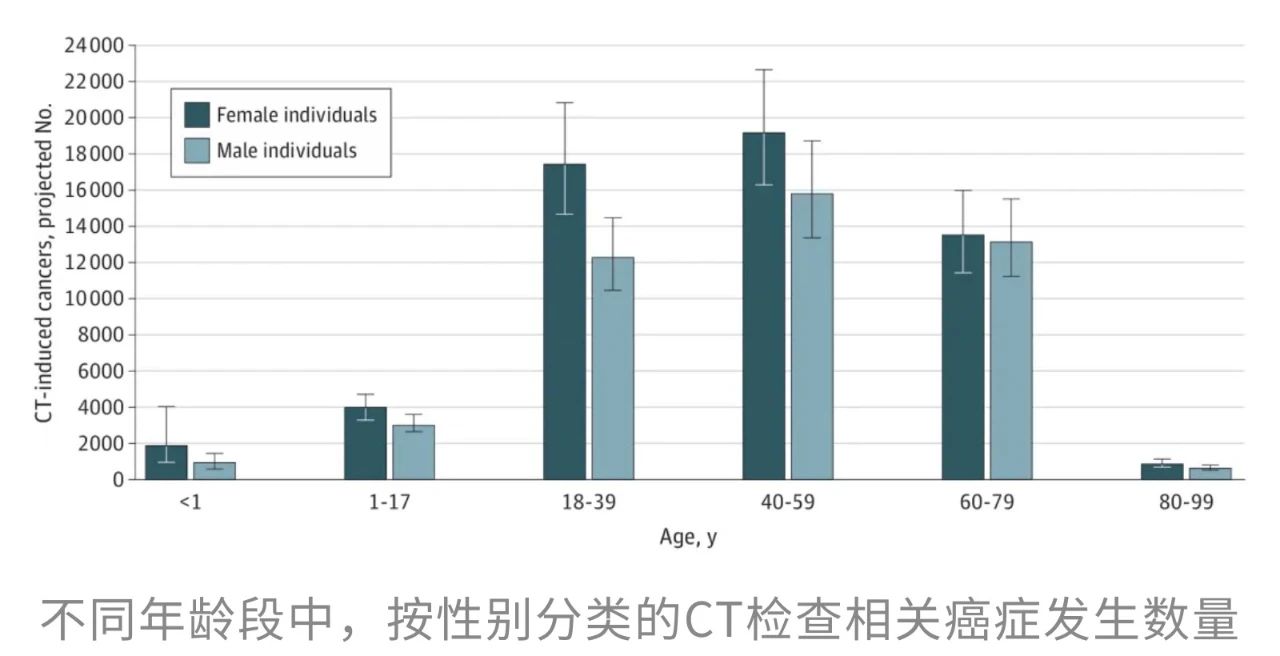

但“神器”也有代价。CT使用的电离辐射,虽然看不见摸不着,却可能在细胞深处种下变异的种子。《柳叶刀-肿瘤学》(The Lancet Oncology)一项研究[1]曾指出,儿童和青少年接受CT检查后,脑部辐射剂量与脑癌风险呈线性关系,尤其是胶质瘤发病率显著上升;发表于《自然-医学》(Nature Medicine)的一项研究[2]也发现,CT检查次数与血液系统恶性肿瘤风险成正比,每多做一次,风险上升达43%。不过,这些研究的视角基本聚焦在22岁以下的年轻群体。

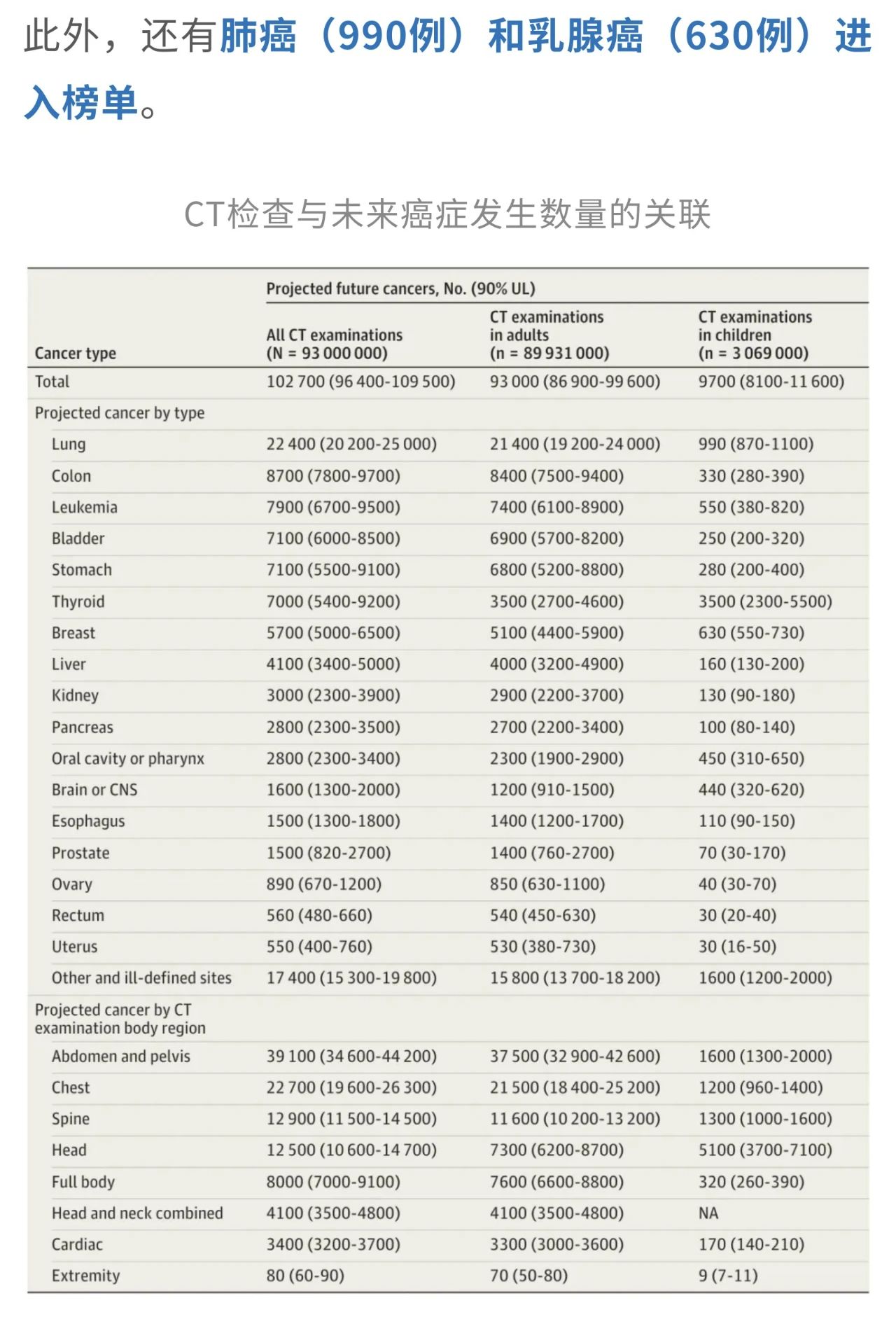

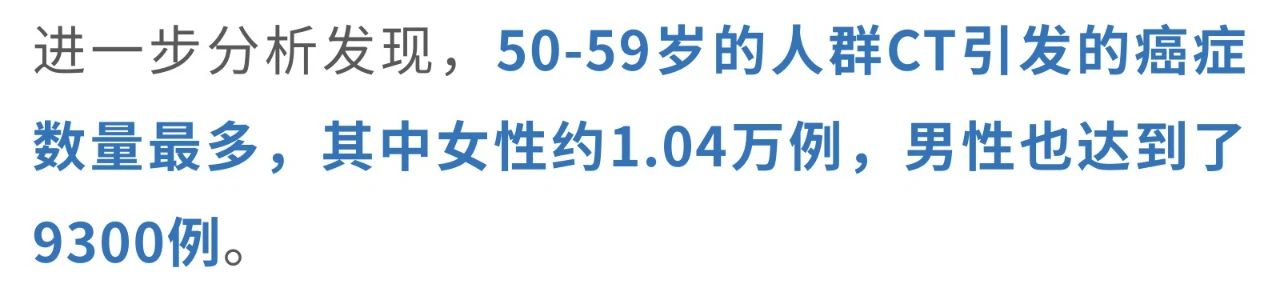

那成年人呢?中老年人呢?医院里排队等CT的,可远不止孩子。这也是JAMA Internal Medicine最近发表的一项重磅研究[3]的突破所在:它将“电离辐射致癌”的风险评估扩展至全人群,从儿童到老年人,一个不落。研究数据显示,仅在2023年,美国就完成了9300万次CT扫描,覆盖约6150万人。而由这些CT带来的潜在辐射致癌风险,可能导致10.27万例未来癌症——这相当于美国每年新发癌症病例的5%!

9300万次CT,6151万人上“机”扫描

如果说医院是一座城市,那CT室无疑是其中最忙碌的“交通枢纽”之一。

我们来做个简单的数学题:9300万次检查÷6151万患者=平均每人1.5次CT。换句话说,有不少人一年不止“上机”一次,有些甚至是“两刷”或“三刷”。

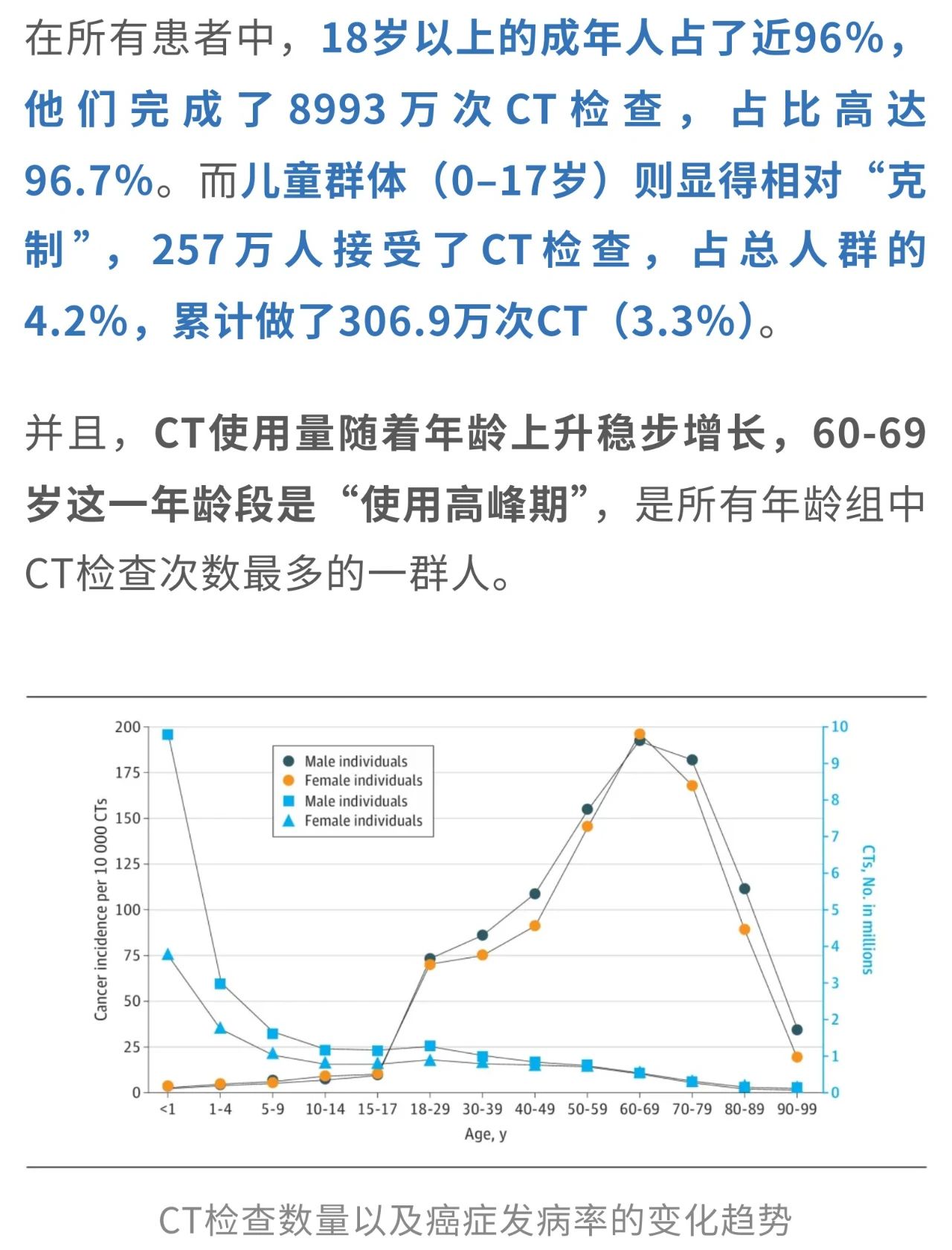

不过,CT检查的年龄分配比例有所不同——成年人是这场影像浪潮中的绝对主力军。

CT检查的辐射,真的有这么“毒”?

这时候可能有人会好奇:“儿童做CT的次数不是很少吗,为什么风险也这么高?”虽然儿童只占所有CT检查量的3.3%,但他们的组织还在发育,细胞分裂速度快,对电离辐射异常敏感。就像刚发芽的小树苗,哪怕只晒了一点点烈日,也更容易留下伤痕。

那么,这些“潜伏”的癌症到底藏在哪里?

这并不奇怪,儿童常做头颈部CT,甲状腺又是对辐射最敏感的器官之一。

如果细分到不同年龄段来看,每次CT检查相关的癌症风险在婴幼儿时期最高,随着年龄增长而逐渐降低。

然而,这并不意味着成年群体就“安全无虞”。虽然单次CT辐射的癌症风险在成人中相对较低,但由于成人接受CT检查的总次数远高于儿童,因此其总体癌症病例数仍然高居不下。

原因很简单:这一年龄段常常面临慢性病管理、术前评估、肿瘤筛查……说白了,CT的使用频率居高不下。

这也提示我们,CT检查的时候,儿童“单位风险”更高,成年人“总量风险”更大。

研究人员强调:如果当前CT的使用频率和辐射剂量水平保持不变,其带来的潜在致癌风险,已经可以和酒精(5.4%)或肥胖(7.6%)这类常见风险因素“平起平坐”。

儿童和年轻人中CT相关辐射暴露

与脑癌相关

当然,谈论辐射的风险不能脱离剂量这个前提。正如那句老话所说——“抛开剂量谈毒性,都是耍流氓。”的确,每次接受CT扫描时,辐射剂量远未达到会立刻造成伤害的水平,单次风险几乎可以忽略不计。但问题的关键,不在“这一次”,而在于“这许多次”的累积效应。

就像一锅水,一开始微温,摸上去甚至觉得舒适;可如果不断地反复加热,温度一点点上升,最终也可能达到让人难以承受的高温。CT检查中的辐射暴露,某种程度上也是类似的道理——每次不多,但多次积累之后,就值得警惕。

这并非危言耸听。《柳叶刀-肿瘤学》(The Lancet Oncology)发表的一项覆盖欧洲九国、追踪近66万人的超大规模前瞻性队列研究(EPI-CT)[1]就量化了CT检查在儿童和年轻人中引发的脑癌风险。

每多做一次CT,

患血液恶性肿瘤的风险高43%

随之而来的另一个关键问题是,低剂量辐射会不会存在什么健康隐患?

另一项发表于Nature Medicine的研究[2]就评估了CT扫描的低剂量辐射与罹患血液系统恶性肿瘤风险的关联。

这些结果表明,即便单次CT检查产生的辐射剂量有限,随着检查次数的累积,其对患者健康的负面影响会逐渐放大。

冷静看待,科学应对

不少人看到这些研究结果后,开始有点慌了:是不是以后都不能做CT了?

其实,大可不必恐慌。

我们并不是要劝退大家做CT检查,更不是在妖魔化CT。综合多项研究来看,真正需要警惕的,并不是单次检查,而是——频繁进行CT扫描,尤其在短期内反复检查,所带来的累积辐射暴露。

关于辐射剂量与癌症风险的关系,权威机构也已经有了清晰的态度。

根据国际辐射防护委员会(ICRP)的评估,在累积有效剂量低于100mSv时,目前流行病学证据尚不足以确认癌症风险的显著增加。但基于LNT模型(假设即使是极低剂量也有一定风险),仍建议审慎对待,默认风险存在[4]。

而世界卫生组织(WHO)则指出,一旦累积电离辐射剂量超过100mSv,患癌风险将显著上升[5]。

这也是为何,在研究[1]中,研究人员一再强调:CT检查在辅助临床诊断中具有不可替代的价值,关键在于——合理选择,必要时做,并在检查中优化辐射剂量,做到“用得好、用得巧”。

简单来说,不是拒绝CT,而是要用得恰到好处。

那么,一次CT检查的辐射量到底有多少?

根据美国放射学会(ACR)等权威机构数据[6-8],不同类型的CT检查有效剂量大致如下:

由此看来,如果短期内多次扫描,累积剂量就可能逐步接近乃至超过100mSv,风险便不容小觑。

因此,每一次CT检查,都需要医生综合评估其必要性,合理权衡利弊,避免不必要的重复检查;而患者自身,也应主动告知病史(包括近期是否做过CT),不要为了“放心”而盲目要求增加CT扫描。

CT是把双刃剑,用得合理,它是救命的神器;用得过度,才可能带来不必要的隐患。科学理性使用,保护健康才是王道。

仍需指出的是,上述几项研究尚不能直接推断因果关系。(原创木白梅斯医学)